序章 なぜ人は他人を攻撃するのか、そしてどうすれば優しい世界をつくれるのか

インターネットやSNSの普及によって、人々はかつてないほど自由に意見を発信できるようになった。その一方で、誹謗中傷や根拠のない攻撃が日常化し、多くの人が心を傷つけ、時には命を絶つほどの深い苦しみを抱えている。

心理学や社会学の知見では、他者を執拗に攻撃する行動の背景には「自己不全感」──すなわち、自分の人生に満足できず、自信を失っている状態が関わることが多いとされる。

つまり、多くの場合「他人に強い興味があるから攻撃する」のではなく、「自分を見失っていることの裏返し」として攻撃が生じるのである。

この悪循環を断ち切るためには、制度や技術的な規制ももちろん必要だ。しかしそれと同じくらい、一人ひとりが「自分自身を理解する力」を持つことが大切になる。

自己分析は、そのための基本的な手段である。自分を知ることは、攻撃の理由を減らし、心に余白を生み、優しい行動を選びやすくする。

本稿では、自己分析がもたらす力を整理し、なぜ現代社会に欠かせないのかを示したい。攻撃的な人や意地悪な人を減らし、自分に自信を持つ人を増やし、詐欺や依存の被害者を減らす。そして、進むべき道が見えた人が常識に縛られず、自分らしく歩めるようになる社会を描き出したい。

優しい世界は、制度や法律の強制だけではなく、一人ひとりの内面の変化から始まる。その出発点に、自己分析がある。

第1章 自己分析が攻撃性を減らす

現代社会において、誹謗中傷や悪意ある攻撃は珍しいことではない。SNSの匿名性がそれを後押しするとも言われるが、研究や観察の蓄積は、攻撃行動の背景に「自分に対する不満や劣等感」が関わっていることを示している。

人は自分の人生に満足できないとき、その不満を他者への攻撃に転化しやすい傾向がある。攻撃は一時的な優越感をもたらすことがあるが、根本的な解決にはならず、むしろ空虚感や自己嫌悪を強め、再び攻撃を繰り返す悪循環を生みやすい。

ここで自己分析が役立つ。

自己分析によって「なぜ自分はイライラするのか」「どんなときに他人を攻撃したくなるのか」を理解できれば、衝動をコントロールしやすくなる。心理学的にも、感情に名前を与えるだけで行動を抑制しやすくなることは広く知られている。

もちろん、自己分析をしたからといってすべての攻撃がなくなるわけではない。それでも、自己理解を深めた人は、他人を攻撃する必要性が薄れる傾向がある。結果として、攻撃的な人の母数が減り、社会全体の空気が少しずつ和らいでいく可能性が高まる。

制度や規制による抑止も大切だが、人々の内面が変わることでしか実現できない優しさがある。自己分析は、その内面の変化を促す有効な手段となり得る。

第2章 自己分析で自信を取り戻す

多くの人が抱える共通の悩みのひとつに、「自分に自信が持てない」という問題がある。学歴や経歴、容姿や能力を他者と比べて劣等感を抱き、「自分はダメだ」と思い込んでしまう。こうした自己否定は、挑戦する前から諦める姿勢をつくり出し、人生の可能性を狭めてしまう。

しかし、自信とは生まれつき与えられるものではなく、「自分を理解し、受け入れる過程」で徐々に育つものである。

自分の得意や強みを認識できれば「これは自分の価値だ」と肯定できる。反対に、弱みや苦手を理解していれば、それを補う工夫をしたり、必要に応じて他人に委ねたりできる。つまり、自己分析は「曖昧な自己否定」を「具体的な理解」に変え、前向きな行動の基盤をつくる。

例えば、「人前で話すのが苦手」という自覚がある人は、練習で克服する道もあれば、文章力や資料作成力を活かす道も選べる。苦手を認めることは「敗北」ではなく、「適切な戦略を立てる」ことにつながる。

逆に「なぜか自分はダメだ」と漠然と感じているだけでは、何も手を打てず、自信はますます失われていく。

心理学的にも、自分の行動や感情を理解し言葉にできる人ほど安心感を得やすく、それが自己肯定感の土台になるとされている。もちろん自己分析だけですぐに自信が満ちあふれるわけではない。それでも、自分を知り受け入れることは、確実に「自信を取り戻すための一歩」になる。

そして、自信を持った人は、他人を必要以上に否定することが少なくなる。自信とは、他人を打ち負かして得るものではなく、自分の中に静かに積み重ねていくものだからだ。結果として、社会全体で攻撃や過度な否定が減り、より建設的な関わりが広がっていく。

第3章 自己分析はコミュニケーションの前提である

現代社会では「コミュニケーション能力の重要性」が繰り返し強調される。学校や職場でも、円滑な対人関係を築ける人が高く評価されることは珍しくない。確かに、他者と理解し合い協力し合う力は、生きていくうえで欠かせないものだ。

しかし、コミュニケーションは「相手とどう話すか」という外側のスキルだけで成り立つものではない。むしろ、その前提には「自分が何者であるか」を理解していることが必要になる。自分の価値観や感情の傾向を知らずに、ただ会話のテクニックだけを学んでも、場面によっては不安や緊張を強めてしまい、逆効果になることすらある。

例えば、人前で発言するのが苦手な人が「積極的に発言しなければならない」と強く意識すると、緊張が増し、うまく話せなかった経験が自信をさらに奪うことがある。しかし、自己分析を通じて「なぜ話すときに緊張するのか」「自分に合った伝え方は何か」を理解していれば、その人なりの工夫を取り入れることができる。

心理学的にも、自分の感情や思考を理解できている人ほど、他者の立場を受け止めやすいとされる。これは、自己理解が深まることで他者理解の余地が広がるためだ。

つまり、自己分析は「コミュニケーション力を伸ばすための土台」であり、対人スキルを無理に上塗りする前に整えておくべき基盤といえる。

自己分析によって自分を理解した人は、「自分はこういう人間だから、この方法で関わればいい」と自覚できる。その結果、無理をせず自然体で相手と向き合うことができる。

コミュニケーションは、相手とだけ向き合うものではなく、自分とも向き合うことから始まるのだ。

第4章 自己分析で詐欺や依存から身を守る

現代社会には、多くの誘惑や落とし穴が存在する。悪質な詐欺やマルチ商法、過剰な依存を狙ったサービスなど、人の不安や欲望につけ込む仕組みは後を絶たない。被害者が後を絶たないのは、彼らが「弱いから」ではなく、自分の内面を十分に理解できていないために、巧妙な言葉に翻弄されやすいからである。

例えば、「自分は本当に何を求めているのか」が分からないとき、人は甘い言葉に惹かれやすい。「これさえあれば幸せになれる」「あなたも特別な存在になれる」「誰でも簡単に稼げる」といったフレーズは、心の空白を一時的に埋めてくれるように聞こえる。しかし、冷静に考える力が働かないまま契約や投資を決断してしまうと、その後に大きな代償を払うことになる。

自己分析は、この「心の空白」を理解する手がかりとなる。自分の欲求や不安を明確に言葉にできれば、「これは本当に自分に必要なものか?」と一歩立ち止まって考えられる。結果として、詐欺や依存に巻き込まれるリスクを減らすことができる。

さらに、自己分析を通じて「自分のやりたいこと」「目指したい方向性」を把握できていれば、安易な成功話や過剰な承認欲求に振り回されにくくなる。自分の軸を持つ人は、「他人の用意した夢」に乗せられるよりも、「自分自身の夢」を追う道を選びやすい。

もちろん、自己分析をしたからといって被害が完全になくなるわけではない。しかし、自分を理解する人が増えれば、それだけ甘い言葉に流されにくい人の割合が増える。結果として、詐欺や依存の被害者が減り、加害する側にとっても活動しづらい社会がつくられていく。

自己分析は、自分を守るための盾であり、同時に社会全体を健全にする力を持っている。

第5章 自己分析で常識を超えて生きる

私たちは幼い頃から「高校や大学に進学しなければならない」「就職して安定した職に就くことが正しい」といった社会的な常識を繰り返し刷り込まれて育つ。こうしたレールは、多くの人に安心感を与える一方で、自分に合わない道を無理に歩ませる原因にもなる。

実際、社会には「学歴や肩書き」にとらわれず、自分に合った道を切り開いた人々が数多く存在する。芸術家や起業家、専門技術を磨いた人々の中には、伝統的な進路を外れたからこそ才能を発揮できた例も少なくない。

しかし、誰もがすぐに常識を疑えるわけではない。「自分にとっての最適な道」を見つけるには、まず自分の価値観や欲求を理解する必要がある。

自己分析は、この「本当に自分が望む道」を探すための出発点になる。

例えば「安定より挑戦を求めたい」「一人で黙々と取り組む方が成果を出しやすい」など、自分の傾向を把握できれば、世間の声に流されずに選択ができる。逆に、自己理解が不十分なまま社会の常識に従って進んだ場合、後になって「自分は何のために生きているのか」と深い迷いを抱くことにもつながりかねない。

もちろん、社会の常識をすべて否定する必要はない。多くの人にとって既存の進路は有効であり、それを選ぶことも立派な決断である。ただし重要なのは、「自分で理解して選んだ道かどうか」である。

自己分析によって進むべき道が明確になれば、他人に敷かれたレールではなく、自分自身の軌道を歩むことができる。常識に縛られず、自分にとって納得できる人生を選び取る人が増えることは、社会に多様性と活力をもたらすだろう。

第6章 自己分析が社会を変える

これまで見てきたように、自己分析は個人の内面に深い変化をもたらす。しかし、その積み重ねはやがて社会全体にも影響を及ぼす。

まず、自己分析によって攻撃的な行動をとる人が減れば、誹謗中傷やいじめの母数は確実に減少する。その結果、人々が安心して発信したり挑戦したりできる環境が少しずつ広がっていく。攻撃的な言葉が目立たない社会は、より多くの人の可能性を引き出すだろう。

次に、自分に自信を持つ人が増えれば、他人を過度に否定せず、互いの違いを受け入れやすくなる。自己効力感が高まると「自分はやれる」という感覚から内発的な動機づけが強まる。その結果、他者と競う必要性が弱まり、比較よりも「自分らしさを伸ばすこと」に意識が向きやすくなる。こうした姿勢は、互いを否定するのではなく尊重し合う土台となり、健全な協力関係につながりやすい。

さらに、自分のやりたいことを理解した人が増えることで、社会全体としても詐欺や搾取に巻き込まれる人は少なくなる。個人が冷静に判断できるようになれば、加害者にとっても活動しづらい環境が広がる。これは第4章で述べた「個人を守る」視点の延長として、「社会を守る」効果につながる。

そして、自己分析によって「自分に合った人生の軌道」を歩む人が増えれば、社会の多様性は豊かになる。誰もが同じ進路を目指すのではなく、それぞれの価値観に基づいた選択をすることで、創造性や活力が社会全体に広がっていく。

私が提案する自己分析は、この社会的変化を後押しするために設計したものだ。単なる選択式の診断ではなく、文章で自分の思考や感情を表現してもらう仕組みにしている。言葉にする過程そのものが気づきを生み、その記録をもとに生成される「取扱説明書」が、自分を理解し他者と共有する具体的な形となる。

こうした体験を通じて、人々が「自分を知ること」の価値を実感すれば、社会全体に広がる変化はより大きなものになるはずだ。

大切なのは、一人ひとりが自分を知り、その価値を周囲と分かち合うことだ。その積み重ねが、やがて大きな流れとなり、社会全体に優しい変化をもたらす。だからこそ、自己分析の普及は専門家や教育現場だけでなく、社会全体が関わるべきテーマとなる。

終章 今よりちょっと優しい世界をともに

自己分析は、一見すると地味な作業に思えるかもしれない。自分の感情や考えを振り返り、言葉にすることは派手さに欠ける。しかし、それは確実に人を変え、社会を変える力を持っている。

攻撃的な人や過度に批判的な人の数が少しでも減れば、その分だけ安心して挑戦できる人が増える。

自分に自信を持つ人が増えれば、他人を踏み台にせずに共に前へ進む関係が広がる。

詐欺や依存に流されにくい人が増えれば、加害する側も居場所を失っていく。

そして、自分の進むべき道を理解した人が増えれば、常識に縛られず、多様で力強い生き方が社会全体を彩るようになる。

私のサイトで行っている自己分析は、文章で自分の思考や感情を答えていく仕組みである。その過程で、自分でも気づかなかった思いや欲求を言葉にできる。言葉にすること自体が気づきを生み、その記録をもとに生成される「取扱説明書」は、自分を理解するだけでなく、他者との共感や理解を深める具体的な形となる。

これは単なる診断ではなく、「生きやすさを取り戻すための実践」であり、社会を優しくするための小さな一歩だと考えている。

優しい世界は、遠い理想ではない。一人ひとりの内面から始まり、やがて社会を形づくる大きな流れへと育っていく。

どうかこの流れを、私と一緒に広げていきませんか?

作成時間は2000時間以上です。ゼヒ覗いてみて下さい!31の言語に対応しており、自動でユーザー端末の使用言語を読み取って表示するコードが組まれていますので、海外のお知り合いにも勧めてみてください。

👇私の自己紹介記事はこちら👇

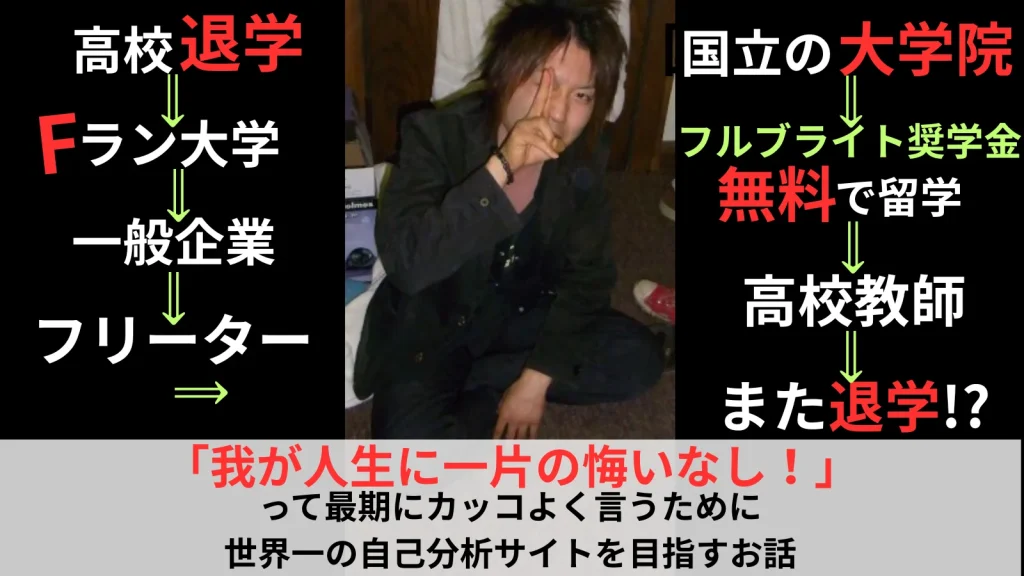

退学するほど学校嫌いだった元教師が、2000時間かけて「自分を見つけるサイト」を作るに至った話

コメント